वो शै जो सिर्फ हिन्दुस्तान की थी

वो पाकिस्तान लाई जा रही है

कहने को १४ साल की किशोर वय, मगर दिल में जो दर्द का सिलसिला शुरू हुआ, तो आख़िरी साँस तक

न थमा। ऊपर लिखी पंक्तियाँ भाव के अनुसार विभाजन की टीस को बयाँ ज़रूर करती हैं, पर इन शब्दों से

कई हज़ार गुना तकलीफ़ को उन्होंने आख़िरी दम तक जिया। और जब बात उनके परिचय की हो, तो

इतना कहना ही काफ़ी है ..

मैं जो हूँ, जॉन एलिया हूँ

जनाब

इसका बेहद लिहाज़ कीजियेगा

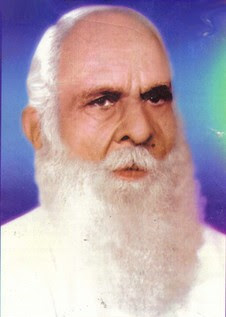

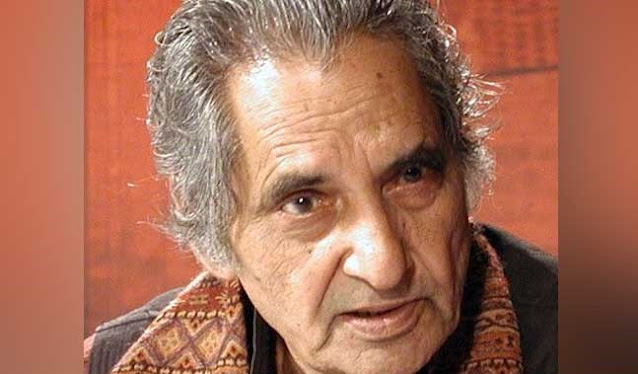

१४ दिसंबर १९३१ को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जन्मे जॉन ने भले ही ज़िन्दगी

पाकिस्तान में बिताई हो, लेकिन अपने वतन हिन्दुस्तान से उनकी मोहब्बत

में ता-उम्र फ़र्क नहीं पड़ा। यही वजह रही कि वे दुनिया के किसी भी मंच पर रहे हों, उनकी शायरी में

अपने शहर की गलियों का ज़िक्र आ ही जाता था। यह अफ़सोसजनक है कि कमाल अमरोही से लेकर

मीना कुमारी तक को हमेशा याद रखनेवाले शहर अमरोहा ने अपनी ही मिट्टी में पले-बढ़े

जॉन को उस तरह याद नहीं रखा, जिसके वे हक़दार थे। अमरोहा के रहने वाले, एलिया साहब के

क़रीबी, आदिल ज़फ़र अक्सर उनका ज़िक्र करते हुए एक अफ़सोस ज़रूर बाँटते हैं कि जिस जॉन ने

अमरोहा को दुनिया भर में नया मुक़ाम दिया, उस जॉन का एक हिस्सा भी अमरोहावासी नहीं सँभाल

पाए। जॉन को उनका अपना शहर उनकी बरसी पर भी याद नहीं करता, हालाँकि उनकी

हवेली की देख-भाल करनेवाले निहाल अहमद और ख़ुद आदिल ज़फ़र उनकी यादों की धरोहर सँभाले

हुए हैं।

“कोई नहीं यहाँ ख़ामोश, कोई पुकारता नहीं,

शहर में एक शोर है, और कोई पुकारता

नहीं”

जॉन के वालिद सय्यद शफ़ीक़ हसन एलिया ख़ुद भी एक उम्दा शायर, विद्वान और

ज्योतिष के जानकार थे। उनके व्यक्तित्व के इस पहलू ने जॉन को भी किताबों से इश्क़

करना सिखा दिया। जॉन की आरम्भिक शिक्षा अमरोहा के मदरसों में हुई, जहाँ उन्होंने

अरबी, उर्दू और फ़ारसी सीखी। आगे चलकर इन विषयों में एम. ए. भी किया। इसके अलावा उनकी

अँग्रेज़ी, फ्रांसीसी, पहलवी, इब्रानी (हिब्रू) और संस्कृत आदि कई भाषाओं पर भी मज़बूत पकड़ थी। जैसे-जैसे

उनकी उम्र बढ़ी, उनका झुकाव कम्युनिज़्म की तरफ बढ़ता गया । सन १९४७ में विभाजन के दौरान उन्हें

न चाहते हुए भी पाकिस्तान जाना पड़ा, लेकिन मन से वे कभी भी पाकिस्तान को अपना न सके, ता-उम्र अमरोहा और

हिन्दुस्तान के लिए तड़पते रहे।

१९९३ का एक क़िस्सा उनके बारे में बहुत मशहूर है- जब जॉन अमरोहा में एक मुशायरे

में शिरकत करने पहुँचे, तो मंच संचालक ने उनका परिचय पाकिस्तान से आए

शायर के रूप में कराया। जॉन ख़ुद को रोक नहीं पाए और मंच पर ही फूट-फूटकर रोने

लगे। उन्होंने एक साँस में अमरोहा के कई मोहल्लों के नाम गिना डाले और कहा- मैं

अमरोहा के किसी भी मोहल्ले, गली, कूचे का हो सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान

का नहीं।

“जमा हमने किया है ग़म दिल में

इसका अब सूद खाये जायेंगे”

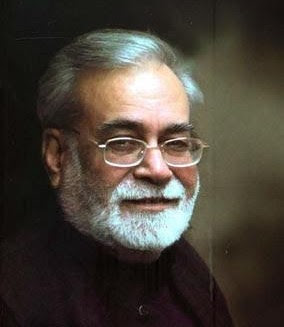

जॉन अपने पाँच भाइयों में सबसे छोटे थे। मशहूर दार्शनिक सय्यद मो. तकी और

पाकिस्तान के नामचीन पत्रकार रईस अमरोही उनके बड़े भाई थे। हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध

फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही उनके चचेरे भाई थे। बचपन से ही संवेदनशील जॉन अपनी

मानसिक तकलीफ़ों से जूझते रहते थे। जॉन को काम में मशग़ूल कर के उनको अप्रवास की

पीड़ा से निकालने के लिए रईस अमरोही ने उर्दू साहित्य पत्रिका ‘इंशा‘ तक निकाली।

पत्रिका में जॉन संपादकीय लिखा करते थे। उसी ज़माने में जॉन ने इस्लाम से पूर्व

मध्य पूर्व का राजनैतिक इतिहास सम्पादित किया, फ़लसफ़े पर अँग्रेज़ी, अरबी और फ़ारसी

किताबों के अनुवाद किये और लगभग ३५ किताबें सम्पादित कीं। वे

उर्दू तरक़्क़ी बोर्ड, पाकिस्तान से भी जुड़े रहे, जहाँ उन्होंने एक

वृहत उर्दू शब्द कोश की तैयारी में मुख्य भूमिका निभाई।

“जो गुज़ारी न जा सकी हम से

हमने वो ज़िन्दगी गुज़ारी है”

सरल लेकिन तीख़े तराशे हुए लहज़े में गहरी बातें लिखने वाले पत्रकार, विचारक, अनुवादक जॉन घोर

अवसादों में डूबे रहने के बावजूद भी लगातार लिखते रहे। उनकी ग़ज़लों का पहला संग्रह ‘शायद’ १९९१ में प्रकाशित

हुआ, जब वे ६० वर्ष के थे। इस संग्रह को उर्दू साहित्य के बेहतरीन नमूनों में गिना

जाता है। दूसरा संग्रह ‘यानी’ २००३ में, ‘गुमान’ २००४ में, ‘लेकिन’ २००६ में और ‘गोया’ २००८ में प्रकाशित

हुए।

“बहुत नज़दीक आती जा रही हो

बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या”

जिस ज़माने में जॉन एलिया ‘इंशा‘ में काम कर रहे थे, उन दिनों उनकी मुलाकात मशहूर

पत्रकार और लेखिका ज़ाहिदा हिना से हुई। दोनों ने १९७० में शादी कर ली, लेकिन तीनों

बच्चों (दो बेटियाँ- फेनाना फरनाम, सोहिना एलिया और बेटा अली जरयुन) की पैदाइश के

बाद दोनों के रिश्ते इतने तल्ख़ हो चुके थे कि ८० के दशक में उन्होंने तलाक़ ले

लिया। ज़ाहिदा इंडो-पाक की सुप्रसिद्ध पत्रकार हैं तथा विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में

आज भी सक्रियता से लिखती हैं ।

जॉन का निजी जीवन हमेशा उलझनों में डूबा रहा । अपने मन मुताबिक़ चलने वाले जॉन

हद दर्ज़े के ग़ैरज़िम्मेदार माने जाते थे। हमेशा अपने ख़्यालों में डूबे रहना, किसी बात पर तुरंत रो

देना, तम्बाकू के नशे में डूबे रहना, हमेशा एकांत पसंद करना, लम्बे बाल रखना, सामाजिक आयोजनों

में भी अजीब कपड़े पहनना, गर्मियों में कंबल ओढ़कर निकलना, रात के वक़्त धूप

का चश्मा लगाना या पैरों में खड़ाऊँ पहन कर दूर-दराज़ के लोगों से मिलने चले जाना

वगैरह उनकी पहचान बन चुका था। हालाँकि ये सब अजीब बातें भी उनकी शायरी के वज़न को

कम नहीं कर सकीं। वक़्त के साथ-साथ वे पाकिस्तानी मुशायरों का बड़ा नाम बन गए थे।

“ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता

एक ही शख़्स था क्या जहाँ में”

ज़ाहिदा से अलग होना वे मानसिक रूप से सह नहीं पाए। एकांतप्रिय तो वे पहले भी

थे, लेकिन पत्नी से जुदा होने के बाद उन्होंने सिगरेट और शराब की भी अति कर दी, जिसके परिणाम

स्वरूप उनके दोनों फेफड़े खराब हो गए। १८ नवंबर २००२ को वे दुनिया से रुख़सत हो गए।

“ख़ामोशी से अदा हो रही रस्म-ए-दूरी

कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम”

ख़ुदरंग जॉन ने अपनी शायरी में हमेशा आम आदमी की आवाज़ को जगह दी है। पश्चिमी

उत्तर प्रदेश की बोली उनके शेरों में ख़ूब नुमाया होती है। कहा जाता है गंगा-जमुनी

कविता के बाद पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें प्रतिबंधित कर दिया था। यहाँ तक कि

कट्टरपंथियों ने उनके घर पर हमला कर दिया था ।

“मत पूछो कितना ग़मगीं हूँ गंगा जी और जमुना जी

ज़्यादा मैं तुमको याद नहीं हूँ गंगा जी और

जमुना जी”

लेकिन इस तरह की हर तकलीफ़ और बात से परे अपने वतन के प्रति उनका लगाव और दर्द

एक अलग ही श्रेणी का था। इसका एक उदाहरण अनगिनत बार लोगों की बातों में मिला है-

पाकिस्तान जाने के बाद जब पहली बार जॉन उत्तर प्रदेश अमरोहा के स्टेशन पर उतरे तो

बजाय लोगों से मिलने के वे प्लेटफार्म को चूमने लगे, ज़मीन की मिट्टी

अपने शरीर पर लगाकर देर तक रोते रहे..

“ये कहकर उस गली ने सब्र किया

जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं”

जॉन एलिया का दर्द आज उनके बिना भी जाने कितने लोगों की आवाज़ बन जाता है। कहा

जाता है कि कोई चीज़ खोने पर उसकी क़ीमत बढ़ जाती है। आज जब जॉन इस दुनिया में नहीं

हैं, उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ख़ास तौर पर जिस अपनेपन से युवा

पीढ़ी ने उन्हें अपनाया है और सोशल प्लेटफार्म पर उन्हें विस्तार दिया है, वह क़ाबिलेग़ौर है।

अपने आप को अजीब कहनेवाले और अपनी शायरी की अनमोल सौग़ात दुनिया को देनेवाले जॉन

एलिया अपने दिल में हिन्दुस्तान लिए आज भी दुनिया के दिलो-दिमाग़ पर छाए हुए हैं।

उनकी बिंदास, अटपटी, बेलौस शायरियाँ लोगों के दिलो-दिमाग़ में अपनी पुख़्ता जगह बना चुकी हैं -

कौन इस घर की

देख-भाल करे

रोज़ इक चीज़ टूट

जाती है

मैं रहा उम्र भर

जुदा ख़ुद से

याद मैं ख़ुद को

उम्र भर आया

ख़ूब है इश्क़ का

ये पहलू भी

मैं भी बर्बाद हो

गया तू भी

आभार: आदिल ज़फ़रजी और

सोशल प्लेटफ़ार्म

|

जॉन/जौन एलिया:

जीवन परिचय

|

|

पूरा नाम

|

सैय्यद हुसैन जॉन असग़र

|

|

जन्म

|

१४ दिसंबर १९३१

अमरोहा,

उत्तर प्रदेश, भारत

|

|

मृत्यु

|

०८ नवम्बर २००२

कराची, सिंध, पाकिस्तान

|

|

व्यवसाय

|

शायर,

पत्रकार, अनुवादक, सम्पादक विचारक

|

|

भाषा

|

उर्दू

|

|

साहित्यिक

रचनाएँ

|

|

काव्य संग्रह

|

शायद, गोया, लेकिन, गुमान, यानी

|

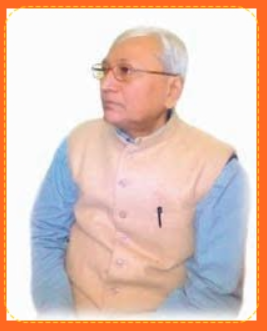

लेखक परिचय

अर्चना उपाध्याय

डिज़ाइनर,डीसी (हैंडीक्राफ्ट), मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स

डायरेक्टर, अंतरा सत्व फाउंडेशन

यूट्यूबर 'अंतरा द बुकशेल्फ़'