क्या कोई ऐसी शायरी कर सकता है कि उसके अल्फ़ाज़ में कबीर के दोहों का अपनापन, ग़ालिब की दार्शनिकता, मिसरों को मुहावरों में ढालने का मीर का हुनर, ख़ूबसूरत तहों के नीचे से बग़ावती बात कहने की फ़ैज़ की माहीरियत, सूर, मीरा, रसख़ान और मीर अनीस की भक्ति, प्राकृतिक सौंदर्य को शब्दों में बाँधने की शैली और वर्ड्सवर्थ की कला सभी एक साथ छलक उठे और ख़यालात को रखने की उसकी ज़ुबान आपकी और हमारी जैसी ही हो!

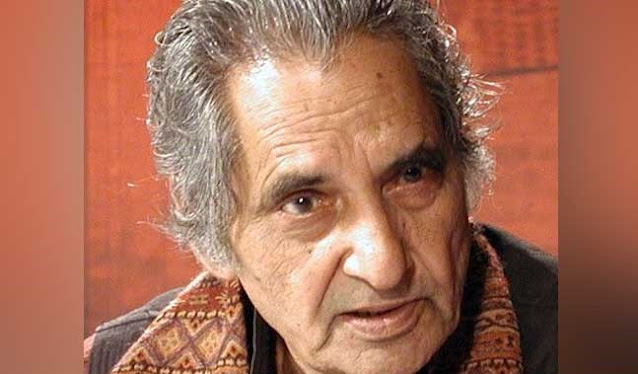

जी हाँ, ऐसी दिलक़श शायरी करने वाले का नाम निदा फ़ाज़ली है। ऊपर गिनाए हुनर आसान ज़िंदगी से नहीं मिला करते। बक़ौल शायर वह वक़्त और सियासत का ताज़िंदगी खिलौना रहा और राह में मिले थपेड़ों और ठोकरों से उसने कहन का शऊर हासिल किया।

फ़ाज़ली के बारे में वारिस अलवी कहते हैं, "निदा के चिंतन का यह करिश्मा है कि वे एक ही मिसरे में विभिन्न इंद्रियों से उधार इतने सारे पैकर जमा कर लेते हैं कि हमारी सारी इंद्रियाँ जाग उठती हैं। मिसरा बिजली का वह तार बन जाता है जिसकी विद्युत तरंगें हम अपनी रगों में दौड़ती महसूस करते हैं। ये असर और प्रभाव नहीं तो शायरी राख का ढेर है।"

अपने नाम के बारे में शायर का कहना है कि निदा का मतलब आवाज़ होता है। वे बुज़ुर्ग कश्मीर से फ़ाज़िल (बहुत अच्छी शिक्षा, मदरसों की उपाधि) करके आए थे इसलिए उन्होंने फ़ाज़िली को नाम का दूसरा हिस्सा बनाया। वैसे कई जगहों पर उनका कश्मीरी क़बीले 'फ़ाज़िली' से ताल्लुक़ होने का ज़िक्र भी मिलता है। निदा फ़ाज़ली के चंद वे शे’र जो मुहावरे बन चुके हैं,

कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता

कहीं ज़मीं कहीं आस्मां नहीं मिलता

या फिर

दुनिया जिसे कहते हैं जादू/बच्चे का खिलौना है

मिल जाए तो मिटटी है खो जाए तो सोना है

(लिखते समय उन्होंने जादू का खिलौना लिखा था पर पढ़ते वक़्त बच्चे का खिलौना इस्तेमाल करते थे)

निदा फ़ाज़ली अपनी शायरी के ज़रिये आम लोगों से मुख़ातिब हुए, लिहाज़ा आम आदमी की ज़बान में गुफ़्तगू करते हुए उन्होंने नाज़ुक और ग़ैर-आक्रामक अंदाज़ में शायरी की। उन्होंने अमीर ख़ुसरो, मीर, रहीम, नज़ीर अकबराबादी की भूली-बिसरी रिवायत को दोबारा क़ायम किया और उसमें वर्तमान काल की भाषाई प्रतिभा जोड़कर उर्दू साहित्य में नई संभावनाओं के दरवाज़े खोले। अपनी शायरी के बारे में उनका कहना था, "मेरी शायरी न सिर्फ़ अदब और उसके पाठकों के रिश्ते को ज़रूरी मानती है बल्कि उसके सामाजिक सरोकार को अपना यार भी बनाती है। मेरी शायरी बंद कमरों से बाहर निकलकर चलती-फिरती ज़िंदगी का साथ निभाती है। उन हलकों में जाने से नहीं हिचकिचाती जहाँ रौशनी भी मुश्किल से पहुँच पाती है। मैं अपनी ज़बान तलाश करने सड़कों पर, गलियों में, जहाँ शरीफ़ लोग जाने से कतराते हैं, वहाँ जाकर अपनी ज़बान लेता हूँ। जैसे मीर, कबीर, रहीम की ज़बानें। मेरी ज़बान न चेहरे पर दाढ़ी बढ़ाती है और न पेशानी पर तिलक लगाती है।" उनका लेखन हमेशा सैद्धांतिक हठधर्मिता और दावेदारी से दूर रहा। उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में सरल-सी आकृतियाँ गढ़ी हैं, जिन्हें समझने के लिए बहुत माथा-पच्ची नहीं करनी पड़ती। बहती नदी, लहलहाते खेत, झूमते पेड़, शरारती बच्चे, घरों में काम करने वाली बाइयाँ, सड़कों पर पसीना बहाने वाले लोग उनके काव्य-पात्र हैं। उनकी ज़िंदगी में माँ का किरदार हमेशा अहमतरीन रहा और वे उसे कभी न भुला पाए,

बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ

याद आता है चौका-बासन, चिमटा, फुकनी जैसी माँ

या फिर

मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार

दुःख ने दुःख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार

निदा फ़ाज़ली की ज़िंदगी शुरूआती दौर में आम ढर्रे पर चलती रही। उनका जन्म शायरी से मुताल्लिक़ ख़ानदान में हुआ। वालिद दुआ डबाईवी तख़ल्लुस से शायरी करते थे और ग्वालियर रियासत के रेलवे महकमे में मुलाज़िम थे। घर में शे’र-ओ-शायरी का माहौल था जिसके जादू ने निदा को कच्ची उम्र से ही अपनी गिरफ़्त में ले लिया। मन संवेदनशील होता गया। स्कूली तालीम ग्वालियर से पूरी होने के बाद विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से उर्दू और हिंदी में एम०ए० किया। शायराना मिज़ाज बचपन से था, जवानी की उम्र में एक लड़की से एकतरफ़ा-सा इश्क़ हो गया था, जब तक वे इज़हारे-ख़याल करते, उस लड़की की किसी दुर्घटना में चल बसने की ख़बर आ गई। ख़बर ने निदा को सिर से पैर तक हिला कर रख दिया और वे बड़े से छोटे शायरों तक सब के दीवान खँगालने लगे कि कोई तो ऐसा शे’र मिले जो उनके जज़्बात को बयाँ कर पाए, पर अफ़सोस उन्हें वह नहीं मिला। उस वक़्त निदा फ़ाज़ली को एहसास हुआ कि उर्दू शायरी सुनने-सुनाने में तो पुरलुत्फ़ है लेकिन जब बात ज़ाती जज़्बात की बयानी पर आती है तो वह अक्सर साथ नहीं दे पाती है। अपनी प्रिया को खोने के ग़म का सही इज़हार उन्हें पास के मंदिर के पुजारी द्वारा गाए जा रहे सूरदास के इस भजन में मिला,

मधुबन तुम क्यौं रहत हरे

बिरह बियोग स्याम सुन्दर के

ठाढ़े क्यौं न जरे?

यह भजन सुनकर उन्हें पूरा यक़ीन हो गया कि दिल की गहराइयों तक वही शब्द पहुँच सकते हैं जो संतों की बानी जैसे सादे और बोलियों जैसे मीठे होंगे। उन्होंने तभी से अपनी एक अलग शब्दावली गठित करनी शुरू की जिसके शब्द गलियों, सड़कों, नुक्कड़ों, मुँडेरों और बाज़ारों में चलते-फिरते लोगों की ज़बान के हैं। और फिर उन्होंने अपनी महबूबा को सीधे, सरल, सुंदर शब्दों में कुछ यूँ याद किया,

बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता

जो बीत गया है वह गुज़र क्यों नहीं जाता

वह इक चेहरा तो नहीं सारे जहां में

जो दूर है वह दिल से उतर क्यों नहीं जाता

उनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव तब आया जब देश-विभाजन के शरणार्थियों के आगमन से ग्वालियर की हवा सांप्रदायिक तनाव के रंग में रंग गई और उनके ख़ानदान को भोपाल के लिए कूच करना पड़ा। वहाँ कुछ बरस रहने के बाद भी उनके वालिद सांप्रदायिक-तनातनी महसूस करते रहे और उन्होंने पाकिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया। इस फ़ैसले से निदा सहमत नहीं हुए। उनका मानना था कि मुद्दे से भागना मुद्दे का हल नहीं होता। घर छूटने और लंबे अरसे तक घर न मिलने का ग़म उन्हें ताज़िंदगी सालता रहा और लौट-लौट कर अपना रंग उनकी शायरी में बिखेर जाता था। वे कालांतर में पाकिस्तान लौटे थे लेकिन अपने घर जाकर बहुत उदास हो गए थे। घर में वे सब चीज़ें नहीं थीं जिनके कारण उनका उस तरफ़ आकर्षण बना हुआ था। माँ के जाने से ममता चली गई थी, पिता के जाने से सरपरस्ती। भाई-बहन अपनी-अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ थे कि बचपन की नादानियाँ उनसे नदारद थीं। उस घर की जगह घर की तलाश को जारी रखने को तरजीह दे वे भारत लौट आए थे।

हिंदुस्तान में तनहा रह गए निदा के लिए माँ की ममता, भाई-बहनों के साथ की झड़पों और दुलार, पिता के शायराना तेवर, शफ़क़त (हमदर्दी) के खुले दालानों आदि को भूलना तो बहुत मुश्किल था ही, साथ ही रोटी की तलाश में इन्हें दिल्ली समेत कई मुक़ामात पर ठोकरें खानी पड़ीं और साल १९६४ में वे बंबई चले गए। वहाँ पर पाँव धीरे-धीरे जमे। उन्होंने धर्मयुग और ब्लिट्ज़ जैसी पत्रिकाओं और अख़बारों में काम किया। साथ ही शायरी की राह पर भी वे छोटे किंतु ठोस क़दम बढ़ाते चलते गए। तंगदस्ती के दिनों में उनकी शादी इशरत नाम की एक अध्यापिका से हुई थी लेकिन निबाह नहीं हो पाया। बाद में गायिका मालती जोशी उनकी जीवन-साथी बनीं। वैसे वे अपने साक्षात्कारों में बताते हैं कि उन्हें जवानी में कई लड़कियाँ पसंद आईं पर वे सभी इंसान के साथ-साथ उसका बैंक-बैलेंस भी देखती थीं, इसलिए बात कभी न बनी। संवेदनशील हृदय होने के कारण इंसानी-लगाव जल्दी हो जाता था लेकिन वे लड़कियों की भविष्य को लेकर उनकी चिंता को भी बख़ूबी समझते थे। यह वह दौर था जब वे अपने सिर पर छत की तलाश में दर-बदर थे।

अपने पहले शायरी मजमूए 'लफ़्ज़ों का पुल' की अधिकतर नज़्में, ग़ज़लें और गीत वे बंबई पहुँचने से पहले ही लिख चुके थे। निदा की ताज़गी से भरी निदा (आवाज़) ने जल्दी ही लोगों के दिलों पर दस्तक देना शुरू कर दिया। जब उनकी यह किताब साल १९७१ में प्रकाशित हुई तो लोगों ने उसे हाथों-हाथ लिया। उनके क़दम मुशायरों में भी जमने लगे और वे लोकप्रिय होते चले गए।

सिने दुनिया में उनकी पहुँच फिल्म 'रज़िया सुल्तान' से हुई। कमाल अमरोही इस फिल्म के निदेशक थे और ख़ुद शुद्ध उर्दू ज़बान बोलते थे। फ़िल्म के गाने जाँ निसार अख़्तर लिख रहे थे और बातचीत के दौरान वे कमाल अमरोही को अपने हम-शहर निदा फ़ाज़ली के लेखन के बारे में बता चुके थे। अख़्तर साहब की बेवक़्त मौत हो जाने पर आख़िरी दो गाने लिखने के लिए कमाल अमरोही ने निदा फ़ाज़ली को आमंत्रित किया। कमाल अमरोही द्वारा निमंत्रण मिलना ही निदा फ़ाज़ली के लिए बॉलीवुड का पासपोर्ट बन गया। उसके बाद उन्हें बतौर गीतकार और संवाद लेखक विभिन्न निर्देशकों द्वारा आमंत्रित किया जाने लगा। फ़िल्मों में काम मिलने से लंबे समय से चली आ रही उनकी बदहाली ख़त्म हुई और मुकम्मल-सी छत मिली। वे फिल्मों में साहिर, मजरूह, गुलज़ार आदि की लोकप्रियता के पायदान तक तो नहीं पहुँच सके लेकिन जो कुछ भी लिखा उससे अदब पर बतौर शायर और गद्यकार गहरी छाप छोड़ गए। उनके दो आत्मकथात्मक उपन्यास 'दीवारों के बीच' और 'दीवारों के बाहर' हैं और ये ख़ासा पसंद किए गए। लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय जगह बना चुके समकालीन लेखकों पर उनके आलोचनात्मक रेखाचित्र पुस्तक 'मुलाक़ातें' में संकलित हैं। इन लेखों से उस अहद के बहुत से नामचीन अदीबों ने नाराज़ होकर उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। वे फ़ाज़ली साहब के साथ एक सम्मलेन में आने की स्वीकृति नहीं देते थे।

अपनी इस स्पष्टवादिता के चलते वे हमेशा लोगों की आँखों का काँटा बने रहे। अपने इस शे’र को लेकर पाकिस्तान में एक मुशायरे के बाद कट्टरपंथियों के लफ़्ज़ी-हमलों का शिकार हुए। उन्होंने अपने हमलावरों को जवाब में सिर्फ़ यह कहा था कि मस्जिद इंसान के हाथ बनाते हैं और बच्चे को अल्लाह अपने हाथों से बनाता है।

घर से मस्जिद है बड़ी दूर, चलो ये कर लें

किसी रोते हुए बच्चे को हँसाया जाए

निदा फ़ाज़ली को आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है, उनके दोहों को पढ़ने के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि ज़िंदगी के फ़लसफ़े और समीकरणों की घटजोड़ में वे पूरी मज़बूती से कबीर के हम-कंधा हैं,

सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर

जिस दिन सोये देर तक भूखा रहे फ़क़ीर

उनका हर दोहा उत्कृष्ट श्रेणी का है और गहरी बातें संजोए होता है,

सूफ़ी का क़ौल हो, या पंडित का ज्ञान

जितनी बीते आप पर, उतना ही सच मान

या फिर,

सीधा सादा डाकिया जादू करे महान

एक ही थैले में भरे आँसू और मुस्कान

निदा फ़ाज़ली का कमाल यह था कि अगर उनकी कलम में अम्मा-अब्बा का प्यार क़ैद था, तो मालती जोशी के लिए मुहब्बत भी और बेटी तहरीर से बेइंतहा प्यार करने वाले बाबा का वात्सल्य भी। वे अपनी पहली प्रेमिका के प्यार की स्याही से इंसानियत में डूबी रचनाएँ लिखने वाले भी थे। निदा फ़ाज़ली कहा करते थे कि कच्ची उम्र का प्यार ख़ुद तक सीमित रह सकता है लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ-साथ उसका दायरा भी बढ़ता जाता है और वह धीरे-धीरे पूरी इंसानियत से मुहब्बत की शक्ल इख़्तियार कर लेता है। निदा फ़ाज़ली का अगर मुशायरों वाला मस्त रूप था तो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विद्रूपताओं पर वार करने से कभी न चूकने वाले का भी। वे ताज़िंदगी एक सतर्क और जागरूक नागरिक की भूमिका निभाते रहे और एक धर्मनिरपेक्ष भारतीय की उम्दा मिसाल बने रहे। आज उनके दोहे, गीत, ग़ज़लें और नज़्में लोगों के होठों पर सजे रहते हैं और दिलों में मुहब्बत की चाशनी घोलते हैं। फ़क़ीराना यह शायर अनमोल साहित्यिक खज़ाना दे हमें मालामाल कर गया हैं। हम ताज़िंदगी उसके शुक्रगुज़ार रहेंगे।

संदर्भ

- Rekhta.org

- विकिपीडिया

- Youtube पर विभिन्न साक्षात्कार

- https://www.asiaville.in/article/nida-fazl-the-soulful-poet-of-secular-hindostan-30955

- https://indianexpress.com/article/entertainment/music/nida-fazlis-poetry-where-krishna-met-allah/

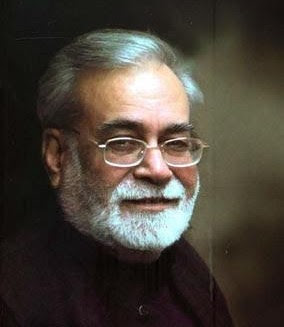

लेखक परिचय

प्रगति टिपणीस

पिछले तीन दशकों से मॉस्को, रूस में रह रही हैं। शिक्षा इन्होंने अभियांत्रिकी में प्राप्त की है। ये रूसी भाषा से हिंदी और अँग्रेज़ी में अनुवाद करती हैं। आजकल एक पाँच सदस्यीय दल के साथ हिंदी-रूसी मुहावरा कोश और हिंदी मुहावरा कोश पर काम कर रही हैं। मॉस्को की सबसे पुरानी भारतीय संस्था 'हिंदुस्तानी समाज, रूस' की सांस्कृतिक सचिव हैं। हिंदी से प्यार करती हैं और मॉस्को में यथासंभव हिंदी के प्रचार-प्रसार का काम करती हैं।

आदरणीया प्रगति जी,

ReplyDeleteवाह... वाह... निदा फाजली पर क्या लेख लिखा है। वैस तो निदा जी मेरे पसंदीदा शायर रहे है पर आपके आलेख ने उन्हें मेरे आंखों के सामने लाकर खडा कर दिया। आपके आलेक से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई फ़िल्म देख रहा हू इतना संक्षिप्त और सुक्ष्म परिक्षण करके लेख लिखा गया है। आपकी क़लम हमेशा ही कमाल करती है। शब्दो का चयन और उसे प्रस्तुत करते हुए पाठको के दिल तक पहुँचना यह हर किसी के बस की बात नहीं है। निदा फ़ाज़ली जी शायर और फ़िल्मी गीतकार के रूप में तो बहुत मशहूर हैं ही लेकिन उन्होंने अपनी जीवनी भी बहुत अलग अंदाज़ में लिखी है। *दीवारों के बाहर*, *दीवारों के बीच* उनकी दो आत्मकथात्मक रचनाएँ ऐसी हैं जिनमें वह एक सूत्रधार की तरह अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान करते हैं। कहीं प्रथम पुरुष अर्थात "मैं" का इस्तेमाल नहीं किया है हर जगह अपना तख़ल्लुस "निदा" उपन्यास के एक पात्र की तरह इस्तेमाल किया है। इन आत्म कथात्मक उपन्यासों के सारे पात्र अपने असली नामों के साथ-साथ शामिल हैं सारी घटनाएँ वास्तविक हैं। निदा फ़ाज़ली जी ने बड़ी बेबाकी से अपने परिवार, ग्वालियर में अपने बचपन और छात्र जीवन, बम्बई के अनुभवों व घटनाओं और प्रेम प्रसंगों के बारे में लिखा है और उतनी ही बेबाकी से दूसरे लोगों के बारे में भी लिखा है। उनमें साहित्य और फ़िल्मी दुनिया के बहुत से मशहूर नाम भी शामिल हैं, जिस पर उनमें से कई लोग उनसे नाराज़ भी हो गए थे। उनकी यह ग़ज़ल तो हमेशा से मुझे पसंद है।

*होश वालों को क्या खबर क्या बेखुदी क्या चीज है,*

*इश्क किजिये फिर समाजिये जिंदगी क्या चीज है..*

और यह भी......

*बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता*

*जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता*

*सब कुछ तो है क्या ढूंढ़ती है निगाहें*

*क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नही जाता*

*वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में*

*जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नही जाता*

*मैं अपनी ही उलझी हुई रहों का तमाशा हूँ*

*जाते है जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं जाता*

*वो नाम जो बरसों से समाए है जहन में*

*वो ख़्वाब अगर है तो बिखर क्यों नहीं जाता*

प्रगति जी नमस्ते। आपने निदा फ़ाज़ली साहब पर एक बेहतरीन लेख लिखा है। आपका ये लेख भी 'बिन चिट्ठी बिन तार ' जैसे ही गहरा प्रभाव लिए है। लेख पर आई टिप्पणियां भी लेख को सुंदर विस्तार दे रही हैं। आपको इस रोचक लेख के लिए हार्दिक बधाई।

ReplyDeleteशानदार आलेख निदा फ़ाज़ली पर। संघर्षमय जीवन और साहित्य का अनूठा संगम थे वे। प्रगति, तुमने उनके हर पहलू का सुंदर ढंग से वर्णन कर उन्हें हम पाठकों तक पहुँचाया है। उनके दोहे आमजन की भाषा में ऐसे रच-बस गए हैं कि लोग उनका इस्तेमाल तो ख़ूब करते हैं लेकिन बहुतों को यह नहीं मालूम कि उनके लेखक निदा फ़ाज़ली हैं। निदा फ़ाज़ली को नमन और इस दमदार आलेख के लिए तुम्हारी कलम को सलाम।

ReplyDelete