कल अपनी सरकार का होगा पर्दाफ़ाश।

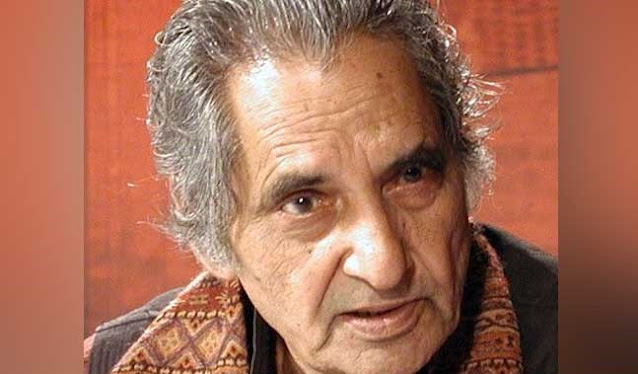

अपने बेबाक अंदाज़ और स्वच्छन्द विचारों के लिए नागार्जुन आज भी कहीं सराहे जाते हैं, तो कहीं आलोचना के पात्र बनते हैं। मृत्यु के तीस वर्षों बाद भी जिनकी चर्चा से विद्वानों में बहस छिड़ जाए, ऐसे तेजस्वी कवि व साहित्कार के विषय में जानने की उत्सुकता सहज ही उत्पन्न हो जाती है। प्रस्तुत हैं जनकवि “बाबा नागार्जुन” के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक एवं महत्वपूर्ण बातें:

जीवन गाथा:

बाबा नागार्जुन का जन्म १९११ की ज्येष्ठ पूर्णिमा को उनके ननिहाल सतलखा (मधुबनी, बिहार) में हुआ था। उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनका बचपन बहुत कठिन और विषम परिस्थियों में बीता। मात्र छह वर्ष की आयु में उनकी माँ का देहांत हो गया था। पारिवारिक उथल-पुथल एवं आर्थिक तंगी के कारण पिता से भी अपेक्षित स्नेह और मार्गदर्शन नहीं मिल सका। पिता गोकुल मिश्र, जो अधिकतर ख़ानाबदोश रहा करते थे, ने कभी वैद्यनाथ की विधिवत शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण था कि उनकी प्रारम्भिक शिक्षा उनके पैतृक गाँव तरौनी (दरभंगा, बिहार) और उसके आस-पास रहते हुए ही हुई। पिता के साथ वैद्यनाथ भी गाँव-गाँव घूमा करते थे। वात्सल्य के अभाव और पिता की अनुशासनहीनता के फलस्वरूप वैद्यनाथ स्वभाव से विद्रोही और तीखे तेवर वाले युवक के रूप में उभरे। यायावरी भी पिता से मिली सौग़ात थी। बीस वर्ष की आयु में उनका विवाह १२ वर्षीया अपराजिता देवी से हुआ था। किन्तु बचपन में डले यायावरी के बीज ने गृहस्थ जीवन में आने के बाद भी पनपना कायम रखा और पत्नी को उनके पिता के घर में ही छोड़कर वैद्यनाथ विधिवत शिक्षा पाने की लालसा में वाराणसी आ गए। यहाँ उन्होंने संस्कृत में विधिवत शिक्षा ग्रहण की। यहीं रहते हुए वे आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रभावित हुए। फिर बौद्ध धर्म के प्रति उनमें विशेष आकर्षण जगा। अपने गुरु भाई राहुल सांकृत्यायन के सान्निध्य में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। इसी क्रम में नवम्बर सन १९३६ में कलकत्ता से दक्षिण भारत होते हुए वे श्रीलंका गए जहाँ केलान्या के बौद्ध मठ में एक भिक्षु के रूप में दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म का पालन करने लगे। यहीं वैद्यनाथ मिश्र ने स्वयं को “नागार्जुन” नाम दिया था और आगे चलकर यही नाम उनकी पहचान बन गया। ज्ञातव्य है कि इससे पहले वैद्यनाथ मिश्र ने “वैदेह” तथा “यात्री” छद्मनामों से अपनी कई रचनाएँ प्रकाशित की थीं। बौद्ध दर्शन के अध्ययन के दौरान ही उनमें विश्व राजनीति की समझ विकसित हुई। वे मार्क्स, लेनिन और स्टालिन के विचारों से बेहद प्रभावित हुए और यहीं से उनकी राजनैतिक विचारधारा को दिशा मिली।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए वे १९३८ के मध्य में लंका से वापस लौट आये। आते ही उन्होंने कृषक नेता सहजानंद सरस्वती के ‘राजनीति के ग्रीष्मकालीन शिविर’ में भाग लेकर तत्कालीन समाजवादी, साम्यवादी, व कांग्रेसी नेताओं से विभिन्न राजनैतिक आदर्शों के पाठ सीखे। फरवरी १९३९ में अम्बारी किसान आन्दोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। यह पहली बार नहीं था। अपनी क़लम से एक तरफ़ वे जनचेतना, जनजागरण और स्वतंत्रता सैनानियों को श्रद्दांजलि देते थे तो दूसरी तरफ़ इन आन्दोलनों में सक्रिय भूमिका निभाकर अँग्रेज़ों की लाठियों और मार का शिकार भी होते रहे। मगर न तो उनकी क़लम रुकी, न हौसला ही मिटा। १९७४ के अप्रैल में जे पी आंदोलन में भाग लेते हुए उन्होंने कहा था "सत्ता प्रतिष्ठान की दुर्नीतियों के विरोध में एक जनयुद्ध चल रहा है, जिसमें मेरी हिस्सेदारी सिर्फ़ वाणी की ही नहीं, कर्म की भी है। इसीलिए मैं आज अनशन पर हूँ, कल जेल भी जा सकता हूँ।" और सचमुच इस आंदोलन के सिलसिले में आपात् स्थिति से पूर्व ही उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और इस बार एक लम्बे समय तक उन्हें जेल में रहना पड़ा।

१९४३ के आसपास एक बार फिर नागार्जुन अपनी ख़ानाबदोश भूमिका में आये और इस बार तिब्बत की ओर रुख़ किया। अब तक बौद्ध विचारधारा के प्रति उनका मन उदासीन हो चुका था और जन-आन्दोलनों से भी मन भर चुका था किन्तु उन्होंने फिर कभी हिन्दुत्व नहीं अपनाया, और न ही मार्क्सवादी विचारधारा का परित्याग किया। अपने घुमंतू स्वभाव के कारण वे कभी गृहस्थ जीवन का सुख नहीं उठा सके। हालाँकि उनकी छः संताने हुईं जिनका लालन-पालन उनकी पत्नी अपराजिता ने अकेले ही किया। अपने घर तरौनी का उन्होंने अधिकतर एक विश्रामगृह के रूप में प्रयोग किया। अपनी लेखनी से जनमानस पर अमिट छाप छोड़ने वाले नागार्जुन अपनी संतानों के लिए धन या भूमि की कोई विशेष विरासत नहीं संजो सके।

नागार्जुन का रचना संसार

नागार्जुन ने मैथिली और हिन्दी, दोनों भाषाओं में अप्रतिम रचनाएँ की हैं; किन्तु यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वाराणसी आने से पहले वैद्यनाथ मिश्र अपनी मातृभाषा मैथिली के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में सहज नहीं थे। वाराणसी प्रवास के दौरान उन्होंने संस्कृत के साथ हिन्दी और बँगला दोनों भाषाओं को साध लिया । उनकी सभी प्रारम्भिक रचनाएँ मैथिली में थीं, जो “यात्री” छद्मनाम से छपती थीं। उनकी पहली प्रकाशित रचना एक मैथिली कविता थी, जो १९२९ में लहेरियासराय, दरभंगा से प्रकाशित 'मिथिला' नामक पत्रिका में छपी थी। उनकी पहली हिन्दी रचना 'राम के प्रति' नामक कविता थी, जो १९३४ में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक 'विश्वबन्धु' में छपी थी। वाराणसी में रहते हुए उन्होंने 'वैदेह' उपनाम से कई कविताएँ लिखी थीं। १९४१ के बाद से अपनी समस्त हिन्दी रचनाएँ “नागार्जुन” के नाम से ही लिखीं ।

युगधारा, आख़िर ऐसा क्या कह दिया मैंने, भूल जाओ पुराने सपने, अपने खेत में समेत १४ हिन्दी कविता संग्रहों, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, कुम्भीपाक, गरीबदास समेत ११ हिन्दी उपन्यासों, चित्रा (कविता-संग्रह), पत्रहीन नग्न गाछ, पका है यह कटहल, पारो (उपन्यास), नवतुरिया आदि मैथिली कृतियों, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा (बँगला) समेत अनेक अविस्मरणीय रचनाओं के रचयिता नागार्जुन को सबसे अद्वितीय मौलिक बौद्धिक कवि कहा जाता है। उनकी कविताओं और कहानियों में अपने समय और परिवेश की समस्याओं का प्रत्यक्ष विवरण, चिन्ताओं एवं संघर्षों का वास्तविक चित्रण, तथा लोकसंस्कृति एवं लोकहृदय की गहरी पहचान स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। स्वयं बाबा के शब्दों में-

समकालीन प्रमुख हिन्दी साहित्यकार उदय प्रकाश के अनुसार "यह ज़ोर देकर कहने की ज़रूरत है कि बाबा नागार्जुन बीसवीं सदी की हिन्दी कविता के सिर्फ़ 'भदेस' और मात्र विद्रोही मिजाज़ के कवि ही नहीं, वे हिन्दी जाति के अद्वितीय मौलिक बौद्धिक कवि थे”। उनके काव्य विस्तार को देखकर कहा जा सकता है कि भाषा पर उनका गज़ब का अधिकार था: देसी बोली के ठेठ शब्दों से लेकर संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय पदावली तक उनकी भाषा के अनेकों स्तर हैं।

उनकी कविताओं में कबीर से लेकर धूमिल तक की पूरी हिन्दी काव्य-परंपरा एक साथ जीवंत है।

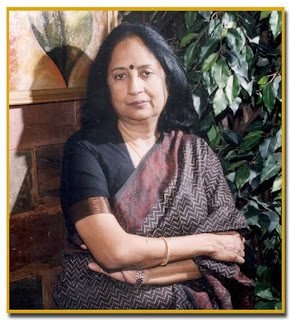

लेखक परिचय

साहित्य के प्रति आकर्षण और काव्य से ख़ासा अनुराग रखने वाली दीपा लाभ लगभग १२ वर्षों से अध्यापन कार्य से जुड़ी हैं और सम्प्रति बियाण्ड-ब्रैकेट्स कम्युनिकेशन्स के माध्यम से हिन्दी व अँग्रेज़ी भाषा में क्रियात्मकता से जुड़े कुछ लोकप्रिय पाठ्यक्रम चला रही हैं|